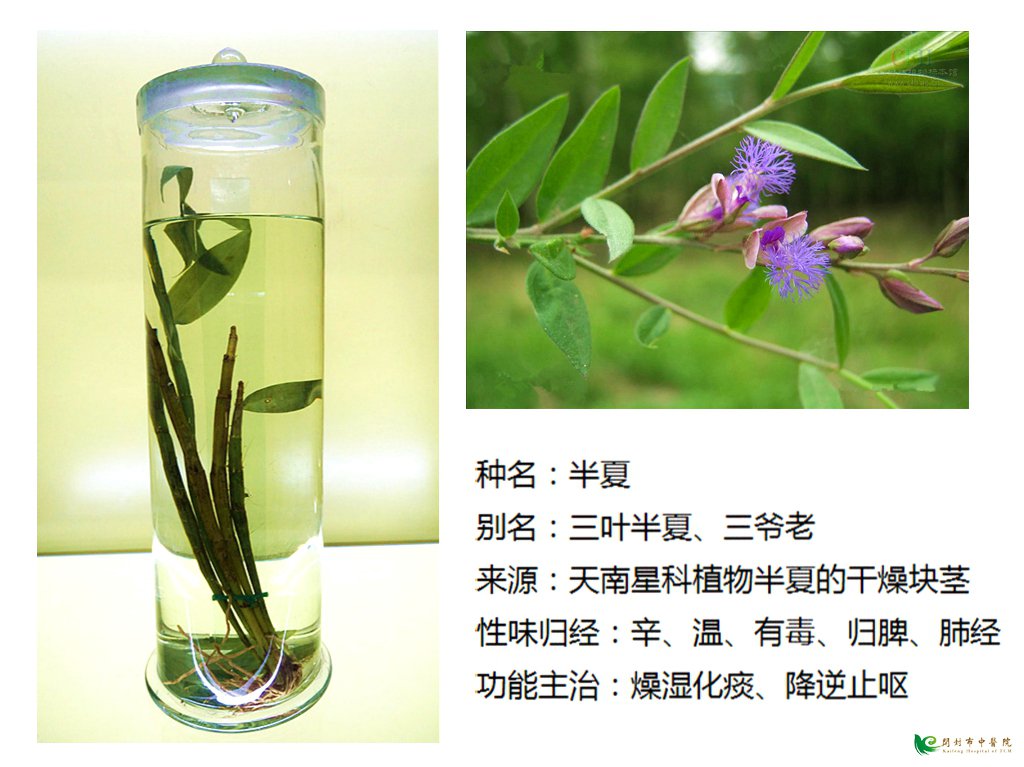

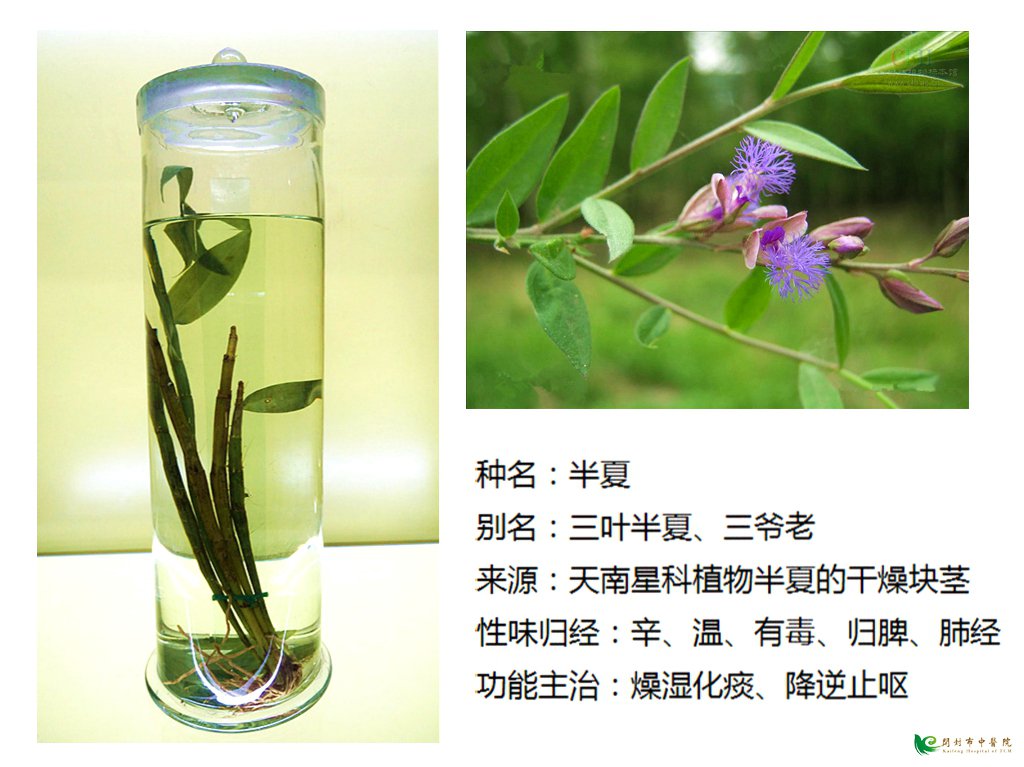

半夏��,又名地文��、守田等���,屬天南星目��。廣泛分布于中國(guó)長(zhǎng)江流域以及東北��、華北等地區(qū)。藥用植物�,具有燥濕化痰,降逆止嘔�,生用消癤腫作用,獸醫(yī)用以治鎖喉癀���。在西藏也有分布��,海拔3000m左右�����。半夏是耐陰而不是喜陰植物��,在適度遮光條件下����,能生長(zhǎng)繁茂。但是��,若光照過強(qiáng)���,半夏則難以生存���。以半蔭環(huán)境為宜,珠芽數(shù)和塊莖增重可達(dá)大值�����。

臨床應(yīng)用:

1. 用于痰多咳嗽:半夏的地下部分制成半夏露糖漿���,用于痰濕壅滯���、咳嗽氣逆等��,與陳皮���、茯苓等配伍;治痰多咳嗽�����,又常與貝母配伍應(yīng)用���??捎弥魏?�,宜與白芥子���、生姜等同用�����;因其化痰力佳,故亦可治熱痰與風(fēng)痰�����,治熱痰可與瓜蔞、黃芩等配伍��;治風(fēng)痰����,宜與天南星等同用。

2. 用于胸脘痞悶��,胸痹��,結(jié)胸:痰濕內(nèi)阻�����、胸脘痞悶者���,可配陳皮����、茯苓等同用��;如寒熱互結(jié)����,可配黃芩��、黃連�����、干姜等�����。此外��,又常用于胸痹疼痛�,配瓜蔞���、薤白等同用���;治結(jié)胸可與瓜蔞、黃連等同用����。

3. 用于癭瘤瘰疬、瘡瘍腫痛�、梅核氣等:治癭瘤瘰疬痰核�����,與海藻、昆布����、貝母等配用。癰疽未潰者可用生半夏配生南星等同研��,調(diào)醋外敷���,有散結(jié)消腫的功效�����。用治梅核氣��,可配厚樸�����、紫蘇等���。

4. 用于胃氣上逆、惡心嘔吐:治胃寒嘔吐,可配合生姜或藿香�、丁香等品;治胃熱嘔吐可配合黃連�、竹茹等藥;治妊娠嘔吐��,可配合灶心土等品����;治胃虛嘔吐,可配人參�、白蜜同用。

食用方法:

半夏湯

組成:半夏(湯洗7遍��,切��,焙)2兩��,麻黃(去節(jié)煎����,掠去沫,焙)3分����,杜蘅3分�����,芍藥3分,枳實(shí)(去瓤���,麩炒)3分���,細(xì)辛(去苗葉)3分,杏仁(湯浸�����,去皮尖雙仁����,炒)3分,烏梅肉(炒)3分����,松蘿半兩,淡竹葉(切)3兩�。

來源:《圣濟(jì)總錄》卷八十六。

主治:肝勞實(shí)熱�����,悶怒,精神不守����,恐畏不能獨(dú)臥,目視不明��,氣逆不下���,胸中滿塞��。

功效:下氣除熱�。

方法:上為粗末��。

用法:每服5錢匕����,水1盞半,加生姜1分(拍碎)���,煎至8分��,去滓溫服�,空腹、食后各1次���。

半夏參茶

原料:半夏5g�����、太子參38g、代赭石3g���、花茶5g�����。

用法:用350ml水煎煮半夏����、太子參�����、代赭石至水沸后10分鐘����,沖泡花茶飲用����。沖飲至味淡�。

功能:化痰降氣止嘔。

用途:頑固性嘔吐��;食道癌����、胃癌、賁門失馳緩癥等病屬痰瘀中阻者��。

來源:傳統(tǒng)藥茶方����。

半夏干姜湯

藥物組成:半夏、甘草���、干姜各等分�����。

處方來源:《張氏醫(yī)通》卷五����。

方劑主治:干嘔,吐涎沫����。

制備方法:上為散。

用法用量:每取方寸匕��,漿水煎服�。