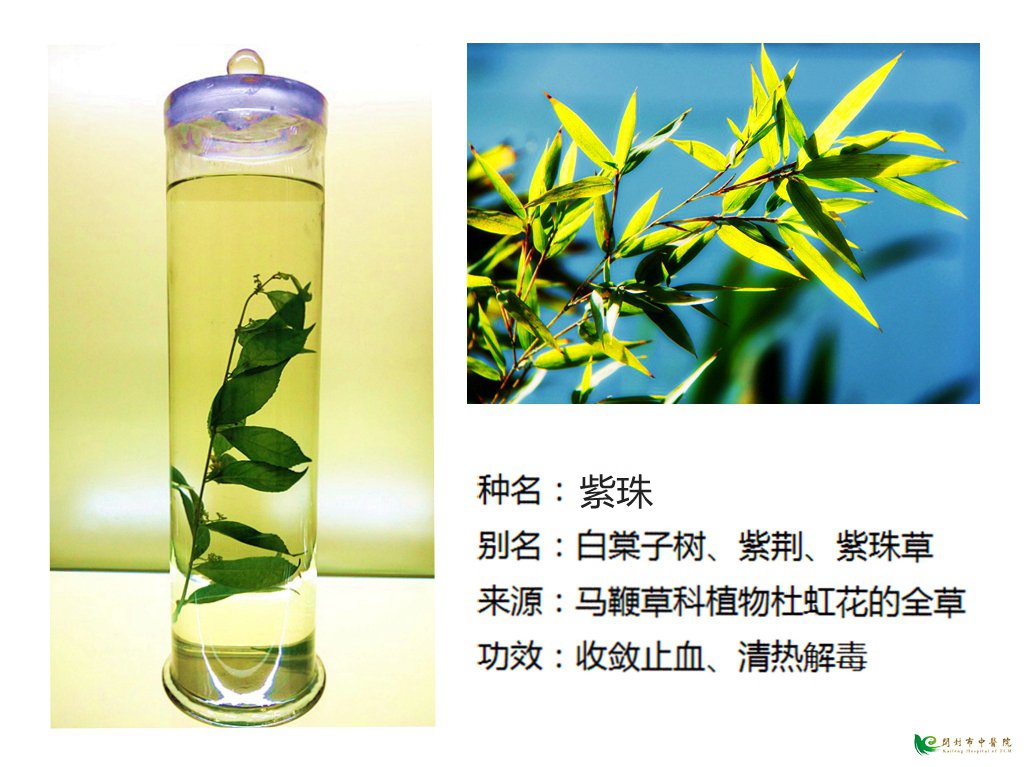

紫珠�,又名白棠子樹、紫荊�����、紫珠草��、止血草為馬鞭草科�、紫珠屬落葉灌木,株高1.2米至2米左右���,小枝光滑����,略帶紫紅色,有少量的星狀毛����,單葉對生,葉片倒卵形至橢圓形���,長7厘米至15厘米����,先端漸尖��,邊緣疏生細鋸齒����。聚傘花序腋生,具總梗��,花多數(shù)��,花蕾紫色或粉紅色�,花朵有白、粉紅�、淡紫等色,6月至7月開放�����。果實球形,9月至10月成熟后呈紫色��,有光澤�,經(jīng)冬不落����。

功能主治:

收斂止血;清熱解毒�����。主嘔血����;咯血;衄血�;便血;尿血����;牙齦出血;崩漏�;皮膚紫癜;外傷出血;癰疽腫毒���;毒蛇咬傷���;燒傷。用于衄血���,咯血�,胃腸出血���,子宮出血�,上呼吸道感染�,扁桃體炎,肺炎��,支氣管炎;外用治外傷出血�����,燒傷��。

1��、《本草拾遺》:解諸毒物,癰疽���,喉痹����,毒腫�����,下痿���,蛇虺蟲螫,狂犬毒,并煮汁服;亦煮汁洗瘡腫,除血長膚。

2�、《福建民間草藥》:活瘀,止血��,消炎�����,解郁����。

3���、《浙江中藥資源名錄》:治脾虛,退熱�。研末搽皮膚癢痛,又殺蟲��。

4�、《中國藥植圖鑒》:對食道靜脈出血,腸胃潰瘍出血�����,鼻出血�,創(chuàng)傷出血,肺出血以及拔牙出血均有良效���。

5���、《閩東草藥》:治崩漏帶下,惡寒發(fā)熱���。

實用選方:

1���、治咯血:干紫珠葉末1.5~2.1克��。調(diào)雞蛋清���,每4小時服1次;繼用干紫珠葉末6克�,水煎,代茶常飲��。(《福建民間草藥》)

2���、治肺結(jié)核咯血�����,胃十二指腸潰瘍出血:紫珠葉、白及各等量�����。共研細粉�����。每服6克�,每日3次�����。(《全國中草藥匯編》)

3�、治胃潰瘍出血:紫珠葉120克�����。水煎服���。(《浙江藥用植物志》)

4�����、治衄血:干紫珠葉6克���,調(diào)雞蛋清服;外用消毒棉花蘸葉末塞鼻����。(《福建民間草藥》)

5、治拔牙后出血不止:用消毒棉花蘸紫珠葉末塞之�。(《福建民間草藥》)

6、治子宮功能性出血:紫珠葉�、地菍���、梵天花根各30克。水煎���,加紅糖30克�����。在出血的第1日服下�����,連服數(shù)日����。(《浙江藥用植物志》)

7���、治血小板減少性紫癜:紫珠葉、豬殃殃��、細毛鹿茸草各15克�����,地菍、梔子根各30克�����。水煎服���。(《浙江藥用植物志》)

8���、治創(chuàng)傷出血:鮮紫珠葉,用冷開水洗凈���,搗勻后敷創(chuàng)口���;或用干紫珠葉研末撒敷,外用消毒紗布包扎之����。(《福建民間草藥》)

9、治跌打內(nèi)傷出血:鮮紫珠葉和實60克�,冰糖30克。開水燉���,分2次服���。(《閩東本草》)

10�����、治扭傷腫痛:紫珠草葉30克��,鵝不食草30克�,威靈仙15克�。水煎服;或加松節(jié)油共搗爛外敷患處�。(《青島中草藥手冊》)